Se va terminando el 2025 en Argentina y nos deja a todos exhaustos. Fue un año en el que levantarse a la mañana significó juntar coraje para enfrentar otra jornada de incertidumbre y maltrato cotidiano. Nuestros cuerpos y mentes sienten el peso de doce meses de pelearla día a día, con la soga al cuello. No es vivir, es sobrevivir. En cada rostro cansado que uno cruza –en el colectivo a las seis de la mañana, en la fila del supermercado con el changuito semivacío, en la guardia del hospital a medianoche– se nota la misma mezcla de agotamiento, angustia e indignación. Nos prometieron un futuro de prosperidad y “libertad”, pero la realidad de este año fue bien distinta: un presente de precariedad, carga infinita sobre las espaldas de los laburantes, y un país hecho trizas por un modelo político cruel.

La vida laboral en 2025 se volvió un terreno minado. Cientos de miles perdieron sus puestos de trabajo, y quienes tuvimos la “suerte” de conservarlo vivimos con miedo a engrosar la lista de despidos. Bajo el discurso de la motosierra que iba a “cortar lo que sobra”, el gobierno hizo trizas derechos básicos y dejó a la intemperie a familias enteras. El trabajo estable y digno se volvió una rareza; la norma ahora son contratos basuras, changas inestables, monotributos truchos y laburo en negro. Jóvenes recibidos que terminan de repartidores en moto para aplicaciones, expuestos a la calle y sin ninguna cobertura. Empleadas domésticas que antes al menos tenían un ingreso, hoy ven cómo sus patronas ya no pueden pagarlas o las toman sin aportes ni vacaciones. En los comercios, en las fábricas, en las oficinas públicas, la atmósfera es de temor: no podés quejarte, no podés enfermarte, porque atrás tuyo hay una fila de gente desesperada por un laburo, dispuesta a aguantar cualquier condición. Esa precariedad total, esa vulnerabilidad, es una forma de violencia laboral que se siente en el cuerpo. Muchos jefes se aprovecharon: total, hoy somos descartables. Hubo casos de maltrato, de acoso, de sobrecarga, y más de uno agachó la cabeza por terror a perder su ingreso. Incluso desde el Estado llegó el mensaje nefasto: el propio presidente se jactó de que iba a ser “cruel” con los empleados públicos, tratándonos como parásitos. Esa crueldad no fue solo retórica –la vimos en despidos masivos, en persecuciones ideológicas, en la cacería contra docentes, médicos, científicos, cualquiera que no encajara en su fanatismo de mercado. ¿Así que la pobreza era culpa nuestra, de los trabajadores? No, fue el año en que quedó claro que esa idea es una falacia para justificar un ajuste brutal.

En paralelo a la caída del trabajo decente, aumentó la carga sobre las mujeres, sobre todo las jefas de hogar. Si la pobreza tiene cara de alguien en la Argentina de hoy, es la cara de una mujer agotada. Somos nosotras las que terminamos sosteniendo lo que el Estado abandonó. ¿Que recortaron los comedores comunitarios y los programas sociales? Ahí están las madres organizando la olla popular en el barrio para que los pibes coman aunque sea un plato caliente. ¿Que sacaron el presupuesto de los jardines maternales o de asistencia en los barrios? Ahí está la vecina cuidándole los hijos a la de al lado para que pueda ir a trabajar unas horas. Todo lo que el Estado recortó este año, las mujeres lo reemplazamos con nuestro tiempo, nuestro cuerpo y nuestra salud. Ese “ahorro” en las cuentas públicas se pagó con el sacrificio invisible de miles de mujeres. No es eslogan: se sienten los números en carne propia. De cada diez hogares pobres, la mayoría tienen a una mujer al frente. Y en las familias monoparentales –donde la mamá está sola contra el mundo– siete de cada diez cayeron bajo la línea de pobreza. No hacía falta leer las estadísticas para notarlo: basta mirar a tu alrededor. Compañeras que tuvieron que dejar sus empleos porque no tenían con quién dejar a los chicos. Abuelas volviendo a criar nietos porque los padres emigraron a buscar un futuro o porque deben trabajar todo el día por dos mangos. Adolescentes que abandonan la escuela para cuidar hermanitos. La sobrecarga física y mental sobre nosotras se volvió abrumadora: trabajar, cuidar, hacer malabares con la plata, contener emocionalmente a la familia entera. Las mujeres hemos llorado en silencio para que nadie nos vea flaquear, y después seguimos adelante porque no hay alternativa. Pero el desgaste se nota: dolores de espalda, insomnio, ataques de ansiedad. La salud mental hecha pedazos y, aun así, hay que meterle garra.

Porque si de salud hablamos, el panorama general fue desolador. El sistema público directamente colapsó en muchos aspectos. Ir a un hospital este año fue casi una misión suicida: guardias saturadas, médicos y enfermeras al borde del desborde trabajando en tres hospitales distintos para llegar a fin de mes. Muchos profesionales directamente armaron las valijas y se fueron del país, hastiados de cobrar sueldos de miseria y de no tener insumos básicos para curar gente. Nunca fue fácil enfermarse siendo pobre, pero en 2025 enfermarnos fue terrorífico para todos. Conseguir un turno con un especialista podía tardar meses, y ni hablar de acceder a medicamentos costosos. Con salarios pulverizados, ¿cómo compra uno los remedios caros o paga un estudio médico? Miles tuvieron que elegir entre comprar la comida o las pastillas para la presión. Familias enteras se endeudaron para pagar tratamientos o directamente abandonaron terapias porque no las podían costear. El personal de salud, nuestros héroes de pandemia de hace unos años, hoy está agotado, mal pago y encima maltratado. “El sistema está colapsado para quienes lo sostienen y quienes lo necesitan”, resumió un médico en una protesta, y no hay verdad más grande: sufren los pacientes en los pasillos y sufren los médicos que no dan abasto. Y ante la crisis, la respuesta oficial fue más ajuste: recortaron presupuestos, cerraron programas, no repusieron vacantes de residentes. Un disparate. Así terminamos: con hospitales sin insumos, salas vacías de profesionales, y consultorios llenos de gente que se siente cada vez peor.

No sorprende entonces que el malestar emocional se haya disparado. Lo preocupante es cómo nos acostumbramos a taparlo en lugar de enfrentarlo. La naturalización de los psicofármacos fue otro sello de este año. Cuando todo duele y no se ve salida, la solución más fácil parece ser la pastillita mágica. Cada vez más personas –jóvenes, adultas y hasta pibes en la secundaria– terminaron tomando ansiolíticos para dormir o antidepresivos para bancar la rutina. Conseguir clonazepam es más fácil que conseguir un turno con el psicólogo, y así nos fuimos convirtiendo en una generación medicada para aguantar. En vez de solucionar las causas de la angustia –el estrés de no llegar a fin de mes, la soledad, el trauma de la violencia cotidiana– la sociedad ofrece una píldora para seguir funcionando como si nada. “Tomate algo y seguí” fue casi un lema silencioso. Y ojo, no es que la gente quiera drogarse: es que a veces es eso o el abismo. Muchísimos sufren pánico, depresión, ataques de ira o llanto, y es totalmente lógico: ¿cómo no volverse loco en un país donde todo se derrumba menos las exigencias diarias? Lo grave es que normalizamos sentirnos mal. Ver a alguien quebrarse ya no sorprende a nadie; total, “todos están con ansiedad hoy”, decimos. Pero detrás de cada receta de sertralina hay una historia de vida al límite, y esas historias este año se multiplicaron. Tristeza, miedo, bronca, sensación de fracaso personal cuando en realidad es un fracaso colectivo. Nos hicieron creer que si no podés con todo es porque no sos lo suficientemente fuerte, cuando en realidad nos están pidiendo cosas inhumanas.

Mientras tanto, la desigualdad social se hizo obscena. Un puñado de vivos ganó como nunca este año: los especuladores financieros, los amigos del poder, los que tenían dólares guardados, los grandes empresarios que pudieron remarcar precios a gusto. El gobierno festeja que “bajó la inflación”, pero ¿a costa de qué? Dejó a medio país sin laburo decente, enfrió la economía de tal forma que nadie compra nada, pulverizó salarios y jubilaciones. Claro, si no tenés un mango en el bolsillo, los precios suben menos porque ni consumís. Por eso mientras en las planillas del Ministerio de Economía todo cierra lindo, en las casas de las familias trabajadoras faltó el pan. Literal: el consumo de leche, de carne, de comida básica se hundió. Muchas noches los chicos se acostaron con la panza vacía o comiendo polenta, mientras en las noticias nos hablaban del “milagro argentino”. ¿Milagro para quién? Será para los bancos que hicieron fortunas con las tasas por las nubes, o para los fondos de inversión que aprovecharon la timba financiera que les armó el gobierno. Ellos sonríen en Puerto Madero brindando con champagne, mientras en las barriadas populares la gente hace malabares para pagar el alquiler y la luz. La brecha entre la “macro” festejada y la “micro” devastada nunca fue tan grande. Este año vimos como jamás la foto del country de lujo al lado de la villa miseria. Vimos country clubes llenos de luces para Navidad y, a pocas cuadras, barrios enteros a oscuras porque no podían pagar la luz o porque directamente se incendiaron los transformadores de tanto uso precario. La Argentina de 2025 fue la tierra del sálvese quien pueda para los de abajo, y vía libre para los privilegiados de siempre. Un país donde al final los únicos ajustes los hicimos nosotros: ajustamos los cinturones, ajustamos nuestras expectativas, ajustamos hasta el último peso para llegar a fin de mes… mientras los poderosos ajustaron sus cuentas bancarias hacia arriba.

El modelo de Javier Milei y su gobierno libertario mostró su verdadero rostro este año, y fue un rostro feo, inhumano. Nos vendieron humo con la idea de la libertad, del mercado mágico, de que achicando el Estado íbamos a estar mejor. Prometieron acabar con “la casta” y traer la felicidad inmediata. ¿Y qué pasó? No cumplieron nada. La inflación sí bajó algo, pero no porque hayan creado prosperidad, sino porque congelaron la economía a costa de nuestro sufrimiento. Prometieron que el peso iba a ser fuerte o que nos íbamos a dolarizar para vivir como estadounidenses, pero seguimos con la soga inflacionaria al cuello y, para colmo, con una recesión terrible. Dijeron que iban a llover inversiones y trabajo de calidad, pero lo único que “llovieron” fueron despidos y cierres de empresas nacionales. Gritaban sobre moralidad y anti-corrupción, y resultó que hicieron negocios turbios igual que los anteriores –con criptomonedas truchas, con privilegios para sus amigos importadores, con ministros jugando a la ruleta financiera mientras el pueblo pasaba hambre. Milei y su séquito prometieron un paraíso liberal y nos entregaron un infierno de desigualdad. Cada promesa rota se transformó en frustración y rabia popular. Y tal vez en algo más útil: en aprendizaje. Porque ya a esta altura nadie compra más espejitos de colores.

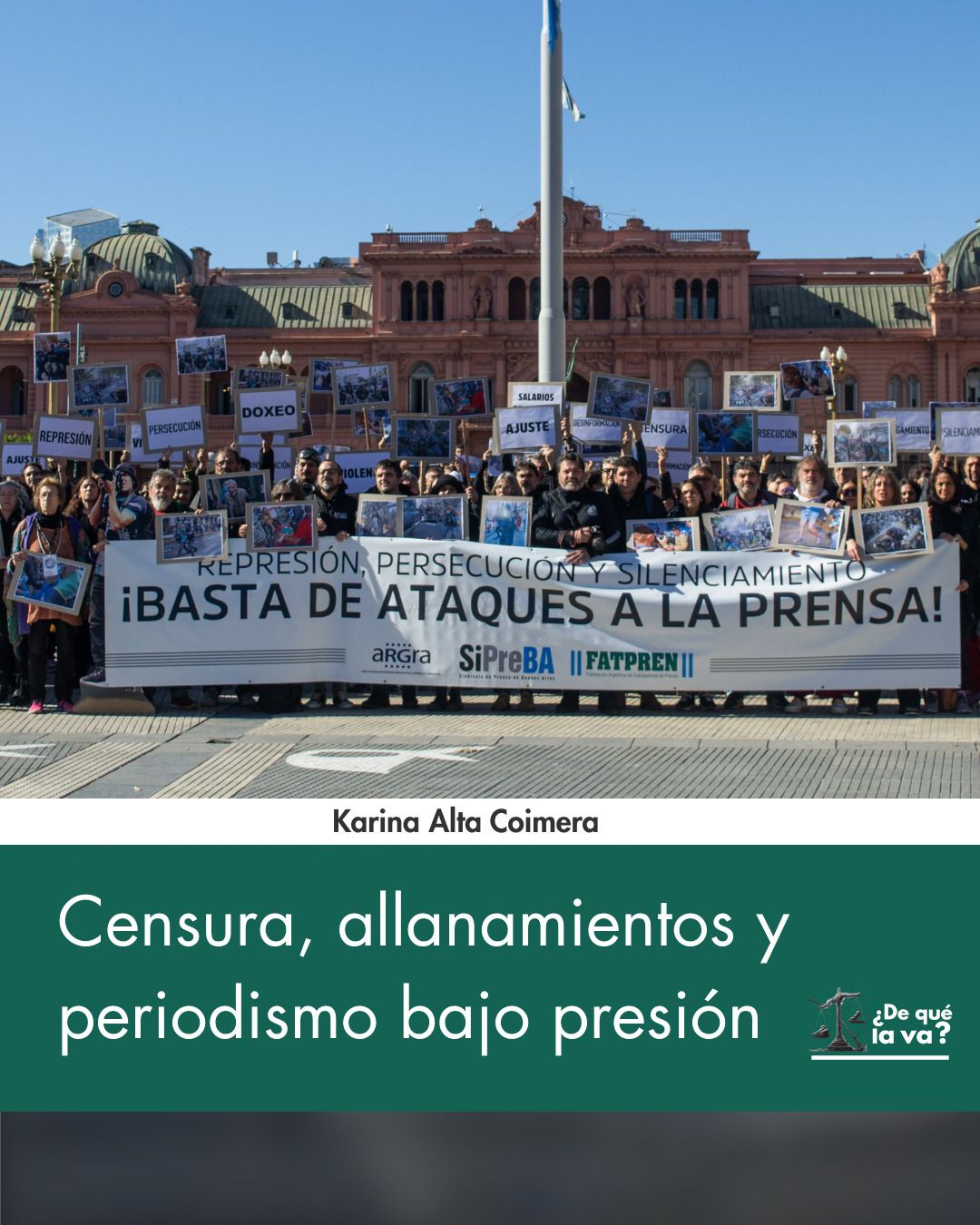

Sin embargo –y a pesar de todo este panorama desolador– el 2025 también dejó algo encendido: la chispa de la esperanza colectiva. Sí, suena paradójico hablar de esperanza después de describir esta tormenta. Pero es que incluso en las noches más oscuras vimos destellos de solidaridad y de lucha que nos hacen creer que no todo está perdido. Pienso en las marchas de las trabajadoras de la salud reclamando por salarios dignos, sosteniendo carteles que decían “Salvar vidas no nos hizo ricas, Milei nos hizo pobres”. Pienso en las docentes que, aunque les pegaron donde más duele recortando sus salarios, siguieron poniendo el cuerpo en las aulas y también salieron a la calle a defender la educación pública. Recuerdo esas columnas enormes de mujeres el 8 de marzo, diciendo presente a pesar del cansancio, denunciando que el ajuste nos pega el doble. Ahí estuvo la dignidad este año: en cada abrazo en la cola del laburo cuando echaban a un compañero, en cada olla popular armada a pulmón, en cada sindicato que decidió parar y bancar a su gente, en cada estudiante que salió a protestar por su beca cortada. Frente al “sálvese quien pueda” impuesto desde arriba, respondimos con un “acá nadie se rinde” desde abajo.

Termina el año y el sabor es amargo, no vamos a mentir. Estamos rotos, dolidos, con bronca. Pero también estamos juntos de una forma nueva. Aprendimos, con dolor, que de nada sirve esperar soluciones mágicas de mesías televisivos. Aprendimos que si el Estado nos da la espalda, nos tenemos que abrazar entre nosotros. Que si la vida se volvió una carga insoportable, solo la podemos alivianar repartiéndola en comunidad. Hay una conciencia germinando de que no estamos solos en esta. Porque mirá alrededor: aunque el panorama era gris oscuro, nadie se quedó de brazos cruzados. Hubo voluntarios llevando comida a donde no llegaba, hubo colectas para el que necesitaba un remedio caro, hubo redes vecinales cuidando chicos, hubo trueque, hubo murgas en las plazas levantando el ánimo, hubo arte callejero denunciando y sanando. Hubo y hay resistencia. Y esa resistencia es la semilla del cambio.

El 2025 nos puso de rodillas, sí. Pero cerramos el año de pie, tomados de las manos que tenemos al lado. Con cicatrices, con pérdidas irreparables, con la tristeza a cuestas… pero de pie al fin. Sabemos bien lo que no queremos: no queremos vivir con miedo, ni medicados para aguantar injusticias, ni ver a nuestros hijos con hambre mientras pocos se llenan los bolsillos. Y sabemos también que merecemos otra Argentina: una donde trabajar no signifique enfermarse, donde ser mujer no sea sinónimo de agotamiento y pobreza, donde enfermarse no sea sentencia de muerte, donde gobernar no sea pisarle la cabeza al pueblo. Esa Argentina posible la vislumbramos en cada gesto solidario que tuvimos este año. La llevamos adentro, aunque intentaron aplastarla.

Por eso, al brindar cuando termine este año maldito, lo vamos a hacer no solo por lo que sobrevivimos, sino por lo que vendrá. Brindaremos con los ojos abiertos y el puño apretado, decididos a pelear por un 2026 más justo y humano. Con la convicción de que, así como el ajuste y la crueldad vinieron de arriba, la esperanza viene de abajo y en conjunto. Nos sostuvo la comunidad, nos salvó el aguante del otro cuando no podíamos más. Y en esa comunidad recae nuestra esperanza. Que el dolor de 2025 se transforme en fuerza para cambiar las cosas. Que nunca más traguemos mentiras de modelos que hablan de libertad mientras nos encadenan a la miseria. Que recordemos siempre este año, no para sufrirlo de nuevo sino para que sea el último de su tipo.

Resistimos, aprendimos y seguimos acá. Más conscientes, más unidos. Cansados pero no vencidos. Que el 2026 nos encuentre codo a codo, reconstruyendo lo que nos quitaron, sanando las heridas y luchando por la vida que merecemos.

Venceremos la derrota…